Autorinnen: Amelie Kleinmanns, Marcella Gaudino & Dr. Anna-Lena Jobmann

Ein Beitrag der dgp informationen – das Download-PDF finden Sie am Ende des Artikels.

Für Menschen mit Behinderungen, wie z.B. Seh- oder motorischen Einschränkungen, stellt die Teilnahme an Bewerbungsverfahren häufig eine Herausforderung dar. Insbesondere der Einsatz von Testverfahren muss auf die spezifischen Bedürfnisse abgestimmt werden, damit es nicht zu strukturellen Nachteilen im Auswahlprozess kommt. Es stellt sich daher die Frage, wie digitale Testverfahren gestaltet sein müssen, um den Anforderungen an Chancengleichheit und den rechtlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden.

In diesem Beitrag werden wir zunächst die rechtlichen Grundlagen kurz erläutern, um dann beispielhaft und konkret für die digitalen Testverfahren der dgp zu erläutern, wie Barrierefreiheit für diese gestaltet werden kann.

Was versteht man unter Barrierefreiheit von Online-Tests?

IDie Barrierefreiheit nach § 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von körperlichen, geistigen oder sensorischen Beeinträchtigungen – uneingeschränkten Zugang zu ihrer Umwelt, Verkehrsmitteln, digitalen Angeboten sowie Informations- und Kommunikationssystemen erhalten.

Im Bereich der Eignungsdiagnostik bedeutet dies, dass digitale Testverfahren für diesen Zweck so gestaltet sind, dass sie für alle Teilnehmenden gleichermaßen zugänglich und nutzbar sind. Barrierefreie IT ist für alle Menschen hilfreich, doch bestimmte Personengruppen sind in besonderem Maße darauf angewiesen.

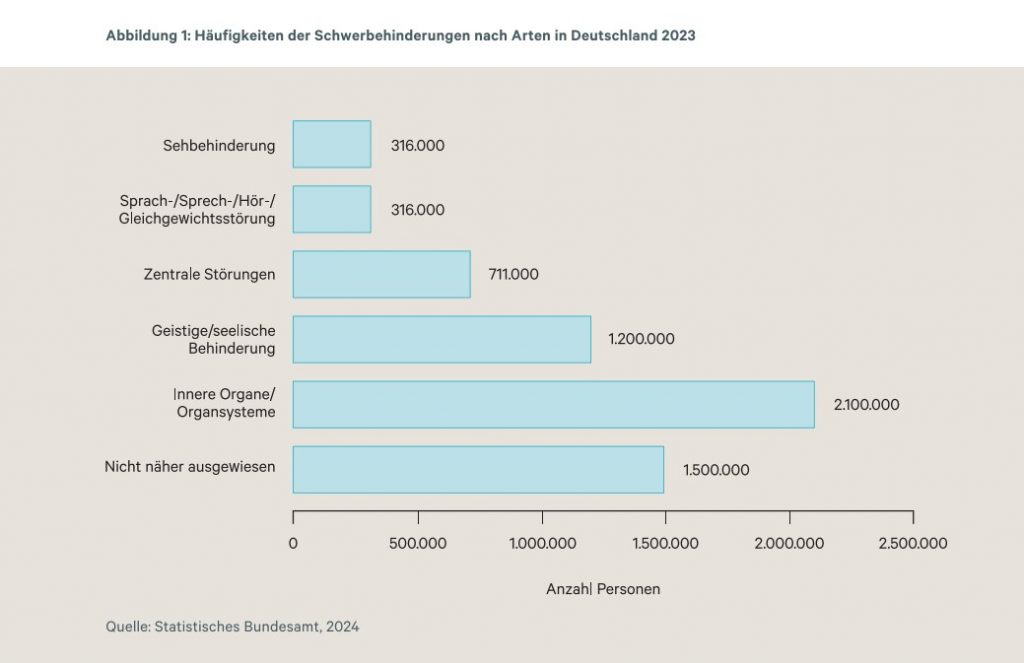

In Deutschland lebten zum Jahresende 2023 rund 7,9 Millionen Menschen und damit 9,3 % der Gesamtbevölkerung mit Schwerbehinderung. Etwa 4 % von ihnen – rund 316.000 Personen – leben mit Blindheit oder einer Sehbehinderung (siehe Grafik 1). Weitere rund 4 % sind von Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit oder Gleichgewichtsstörungen betroffen. Rund 1,2 Millionen Menschen (15 %) leben mit geistigen oder seelischen Behinderungen, während bei etwa 711.000 (9 %) zerebrale Störungen vorliegen. Die größte Einzelgruppe bilden etwa 2,1 Millionen Menschen (26 %) mit Beeinträchtigungen der inneren Organe oder Organsysteme. Bei etwa 1,5 Millionen Personen (19 %) ist die Art der schwersten Behinderung nicht näher ausgewiesen (Statistisches Bundesamt, 2024).

Um den Zugang für diese Personengruppen, d.h. die Barrierefreiheit im Web, und speziell zu Online-Tests zu gewährleisten, können die vier zentralen Prinzipien, die in den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) definiert sind (World Wide Web Consortium, 2024), herangezogen werden:

Das Prinzip der Wahrnehmbarkeit

Das Prinzip der Wahrnehmbarkeit stellt sicher, dass Testinhalte so aufbereitet sein müssen, dass sie von allen Teilnehmenden erfasst werden können – unabhängig von evtl. Beeinträchtigungen auf Ebene der individuellen Fähigkeit zur Sinneswahrnehmung.

Das Prinzip der Bedienbarkeit

Das Prinzip der Bedienbarkeit bedeutet, dass alle Teilnehmenden die Benutzeroberfläche und Steuerelemente problemlos nutzen können – unabhängig von möglichen Einschränkungen oder ohne auf Interaktionsformen angewiesen zu sein, die nicht für alle zugänglich sind.

Das Prinzip von Verständlichkeit

Das Prinzip von Verständlichkeit gewährleistet, dass sowohl die Inhalte

als auch die Bedienung der Testseite klar und nachvollziehbar sind.

Das Prinzip der Robustheit

Das Prinzip der Robustheit sorgt dafür, dass Testinhalte auch mit fortschreitender technologischer Entwicklung stabil bleiben und mit verschiedenen Benutzerprogrammen, einschließlich assistiven Technologien, kompatibel sind.

Die Überprüfung der Barrierefreiheit von digitalen Testangeboten erfordert aufgrund ihrer

Komplexität nach wie vor den Einsatz menschlicher Expertise. Obwohl es also keine

vollständig automatisierten Lösungen gibt, stehen verschiedene unterstützende und teilautomatisierte Werkzeuge zur Verfügung, die den Evaluierungsprozess von Testinhalten erleichtern (BMI, ITZBund & LBIT Hessen, 2025b).

Mithilfe anerkannter Testverfahren lassen sich umfassende und zuverlässige Prüfungen der Barrierefreiheit von Websites, Webanwendungen und Apps durchführen. Zum Beispiel kann mit dem BIK BITV-Test die Konformität eines Testangebots gemäß den gesetzlichen Vorgaben für Barrierefreiheit überprüft werden (BIK, 2025).

Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es für Barrierefreiheit in Online-Tests?

Laut dem Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI), dem Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) und dem Landeskompetenzzentrum Barrierefreie IT Hessen (LBIT) (2022) wird die Barrierefreiheit durch verschiedene Vorgaben und Richtlinien geregelt. Dazu zählen das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), das bereits erwähnte BGG, die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) sowie die Europäische Norm EN 301 549 und WCAG 2.1.

Das BGG bildet die allgemeine rechtliche Grundlage zur Vermeidung von Benachteiligungen für Menschen mit Behinderungen und sichert ihnen die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zu. Darauf aufbauend konkretisiert die BITV 2.0 diese Vorgaben speziell für den digitalen Bereich und enthält detaillierte Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung von IT-Angeboten öffentlicher Stellen.

Für Wirtschaftsakteur*innen ist insbesondere das BFSG von Bedeutung, da es die EU-Richtlinie 2019/882 über Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen in deutsches Recht umsetzt.

Technische Standards zur Umsetzung dieser gesetzlichen Vorschriften liefert die Europäische Norm EN 301 549, die wesentliche Barrierefreiheitsanforderungen für Informationstechnik definiert. Ihre Anforderungen basieren auf den WCAG 2.1, einem international anerkannten Standard des World Wide Web Consortiums (W3C), der konkrete Richtlinien zur barrierefreien Gestaltung von Internetangeboten formuliert.

Für das barrierefreie Testen bedeutet dies, dass digitale Testverfahren so konzipiert sein

müssen, dass sie den genannten gesetzlichen Anforderungen entsprechen und allen Bewerbenden eine chancengleiche Teilnahme ermöglichen.

Welche Maßnahmen bestehen zu Barrierefreiheit und zu individuellen Anpassungen?

Anpassungen zur Barrierefreiheit sollten grundsätzlich das Ziel verfolgen, eine valide

und faire Messung der zu erfassenden Fähigkeiten zu ermöglichen. Für Personen mit Einschränkungen sollen dabei die gleichen Merkmale gemessen werden wie für Personen ohne Einschränkungen.

Einerseits werden diese Anpassungen vorgenommen, weil Personen mit Einschränkungen

ohne sie benachteiligt wären und eine valide sowie faire Messung nicht möglich wäre. Andererseits stellt jede Anpassung eines standardisierten Tests potenziell einen Eingriff

dar, der die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit einer nicht angepassten Testdurchführung beeinträchtigen kann. Das heißt, auch durch die Anpassung selbst können Validitätund Fairness gefährdet sein. Deshalb ist eine sorgfältige Abwägung der Notwendigkeit von Anpassungen entscheidend für die Qualität diagnostischer Entscheidungen.

Barrierefreiheit bei Testungen lässt sich grundsätzlich auf zwei Ebenen realisieren:

Zum einen durch allgemeine Anpassungen in der Testgestaltung und -darbietung, die für

alle Teilnehmenden gelten und häufig bereits in der Testumgebung implementiert sind.

Zum anderen erfordert Barrierefreiheit in bestimmten Fällen individuelle Anpassungen,

die auf die spezifischen Bedürfnisse einzelner Personen zugeschnitten sind. Diese bedürfen in der Regel eines vorherigen Gesprächs sowie eines aktiven Eingreifens seitens des Testanbieters.

Nach Gros (2018) zählen die Kategorien Darbietungsweise, Antwortweise und Pausengestaltung zu der Ebene der allgemeinen Anpassungen.

Darbietungsweise

Zur optimalen Verständlichkeit sollten die Reihenfolge der Informationen und die Struktur der Testinhalte logisch aufgebaut sein. Die Navigation zwischen den Testseiten sollte

über mehrere Wege möglich sein – etwa per Maus, Pfeiltasten oder Cursorsteuerung. Die verwendeten Texte sollten so gestaltet sein, dass Schriftart, Schriftgröße und Kontraste auch für Personen mit Sehbeeinträchtigungen gut lesbar sind. Programmatisch sollten die Aufgabenmodule so aufgebaut sein, dass sie von assistiven Technologien – wie Screenreadern oder der Zoomfunktion des Browsers – korrekt interpretiert und

wiedergegeben werden. Grafiken sollten mit Alternativtexten versehen werden,

und auditive Inhalte sollten durch Untertitel ergänzt werden. Falls jedoch durch

solche Ergänzungen – beispielsweise durch die Beschreibung von Grafiken –

die zu messende Fähigkeit verfälscht würde, kann ein Verzicht auf diese Testinhalte in Betracht gezogen werden.

Grundsätzlich sollte auf grelle oder flackernde Inhalte verzichtet werden, da

sie das Testerlebnis für viele Nutzerinnen und Nutzer beeinträchtigen können.

Antwortweise

Für Personen mit einigen Beeinträchtigungen ist es wichtig, dass verschiedene Möglichkeiten zur Beantwortung von Aufgaben zur Verfügung stehen – etwa durch Klicken mit der Maus oder durch die Nutzung der Tastatur. Zudem sollte geprüft werden,

ob der Test vollständig mit der Tastatur bedienbar ist, ohne dass der Fokus bei

einem Element hängen bleibt.

Pausengestaltung

Zudem ist es für einige Personen wichtig, Dauer und Häufigkeit von Pausen während der Testbearbeitung weitgehend selbst bestimmen zu können. Um jedoch die Standardisierung des Testverfahrens zu gewährleisten, ist es nicht möglich, Pausen jederzeit zuzulassen. Unter diagnostischen Gesichtspunkten ist es vertretbar, Pausen zwischen Aufgabenbereichen – also Blöcken von Aufgaben eines Typs, häufig mit Zeitbegrenzung – zu ermöglichen. Die Dauer dieser Pausen kann dabei grundsätzlich frei gewählt werden, auch wenn es im Allgemeinen empfehlenswert ist, den Test möglichst in einem Durchgang zu absolvieren.

Es gibt zudem Beeinträchtigungen, bei denen die oben genannten Maßnahmen nicht ausreichen und auf individueller Ebene Anpassungen vorgenommen werden müssen. Zu

den individuellen Maßnahmen gehören die Verlängerung der Bearbeitungszeit sowie die

Anpassung des Aufgabenspektrums oder der Beurteilungskriterien. Zur Einschätzung sollte im Voraus Kontakt zu der teilnehmenden Person aufgenommen werden und auf Basis gesetzlicher Vorgaben die Auswirkungen vorliegender Einschränkungen sowie die allgemeinen und individuellen Anpassungsmöglichkeiten besprochen werden.

Verlängerung der Bearbeitungszeit

Wenn Beeinträchtigungen sich auf die Geschwindigkeit auswirken, mit der Aufgaben bearbeitet werden können, sollte die Bearbeitungszeit von Aufgaben im Einzelfall verlängert werden. Hier kommen beispielsweise Lösungen in Frage, wie pauschale Zeitzugaben von 25% und 50% der eigentlichen Bearbeitungszeit.

Veränderung des Aufgabenspektrums

Das Entfernen von Aufgabentypen sollte dann in Betracht gezogen werden, wenn

keine vergleichbare Messung einer Fähigkeit gegeben ist. Beispielweise würde

bei einer Aufgabe mit grafischem Inhalt, welche für Personen mit Sehbehinderungen mit Text erklärt werden müsste, eine andere Fähigkeit gemessen als bei Personen ohne Seheinschränkungen. In einem solchen Fall sollte überprüft werden, ob alternative Aufgaben eingesetzt werden können, oder ob die Notwendigkeit besteht, Aufgabengruppen komplett zu entfernen.

Anpassung der Beurteilungskriterien

In vielen Fällen werden die Beurteilungskriterien für Personen mit Behinderungen angepasst, beispielweise geringere Hürden oder bei Entfernen von Aufgabengruppen eine andere Verrechnung von Ergebnissen. Diese Entscheidung obliegt in der Regel der Organisation, die den Online-Test beauftragt.

Beispiele aus der Anwendung

Im Folgenden wird an den Beispielen motorische Einschränkungen und schwere Sehbehinderung gezeigt, wie Barrierefreiheit in den kognitiven Online-Tests der dgp für den Zweck der Eignungsdiagnostik umgesetzt werden kann.

Fallbeispiel 1: Motorische Einschränkungen

Motorische Einschränkungen:

Für Personen mit motorischen Einschränkungen sind textbasierte Aufgaben (z.B. Textanalyse, Wissenstests), Aufgaben mit Zahlen (z.B. Textrechnen) sowie bildhafte Aufgaben (z.B. Tabellen und Statistiken) barrierefrei, da verhältnismäßig wenige Eingaben gemacht werden müssen und die Aufgabengruppen mit einer Zeitverlängerung gut bearbeitet werden können.

Aufgaben, die unter sehr enger Zeitbegrenzung bearbeitet werden müssen, sind bei motorischen Einschränkungen hingegen schwer barrierefrei zu gestalten. Eine Zeitverlängerung ist auch hier möglich, verändert jedoch die zu

messende Fähigkeit (Konzentration) im Zweifel deutlich. Hier sollte in Betracht gezogen werden, Aufgaben mit sehr enger Zeitbegrenzung aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit zu entfernen.

Die Entscheidung über eine solche Modifikation der Testbedingungen setzt eine fundierte, fallbezogene Einschätzung voraus, da bei den Betroffenen häufig mehrere unterschiedlich stark ausgeprägte Einschränkungen zusammentreffen und das diagnostische Gesamtbild entsprechend diffus sein kann. Eine differenzierte Bewertung ist daher unabdingbar und sollte idealerweise in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgen, um sowohl

der Chancengleichheit als auch der diagnostischen Aussagekraft gerecht zu werden.

Fallbeispiel 2: Schwere Sehbehinderung

Schwere Sehbehinderung

Textbasierte Aufgaben sowie Aufgaben mit Zahlen können in der Regel gut mit Sprachausgabe-Software (Screenreadern) bearbeitet werden. Für Personen, die eine Sehbeeinträchtigung haben, besteht daher eine vergleichsweise hohe Barrierefreiheit. Eine Zugabe von Bearbeitungszeit ist jedoch in der Regel notwendig, da das Vorlesen-Lassen der Aufgaben mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Bei Aufgaben mit Bildmaterial hingegen (z.B. figuralen Matrizen oder Tabellen und Statistiken) sowie Aufgaben, die sehr schnell und korrekt bearbeitet

werden müssen und bei denen es meist auch vorrangig um die visuelle Identifikation von Reizen geht, ist eine barrierearme Umsetzung für Personen mit starker bis kompletter Seheinschränkung schwierig, da die Übersetzung einer Grafik in beschreibenden Text zu einer Änderung der gemessenen Fähigkeit im Vergleich zu sehenden Personen führen würde.

Geht es in einer Aufgabe beispielsweise darum, ein Balkendiagramm zu Einwohnerzahlen in verschiedenen Kommunen zu verstehen, dann wäre eine

schriftliche Erläuterung des Balkendiagramms vermutlich schon Teil der Antwort, die gegeben werden soll.

Bei einer Aufgabe, in welcher sich grafische Elemente nach bestimmten Regeln verändern und diese Regeln erkannt und weitergeführt werden sollen,

würde eine Erläuterung der regelhaften Veränderungen eine Lösung sehr nahelegen. Die Fähigkeit, die hier eigentlich gemessen werden sollte (das Erkennen von regelhaften Veränderungen) wird dann verändert in das Verständnis von Texten. In diesem Fall liegt eine sehr deutliche Veränderung der zu messenden Fähigkeit vor, daher ist eine Entfernung einer solchen Aufgabengruppe anzuraten.

Inwiefern erfüllen die Online-Tests der dgp die Anforderungen an Barrierefreiheit?

Die Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e. V. (dgp) entwickelt Online-Tests für den

Einsatz in Personalauswahlverfahren und stellt sicher, dass diese durch entsprechende

Anpassungen auch für Personen mit verschiedenen Beeinträchtigungen zugänglich

sind. Gleichzeitig soll die faire und valide Prüfung der jeweiligen Fähigkeiten gewährleistet bleiben, d.h. diagnostische Standards weiter gewahrt werden.

Fazit

Die barrierefreie Gestaltung von Online-Tests stellt einen zentralen Aspekt chancengleicher Auswahlverfahren dar. Durch die Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben sowie internationaler Standards wie der WCAG 2.1 kann sichergestellt werden, dass digitale Testverfahren für alle Personen – unabhängig von individuellen Einschränkungen – zugänglich sind.

Barrierefreiheit in Testverfahren wird sowohl durch allgemein zugängliche Gestaltungsprinzipien als auch durch individuelle Anpassungen im Einzelfall nach sorgfältiger Analyse und Beratung ermöglicht. Beide Maßnahmen werden von der dgp umgesetzt.

Technische Anpassungen, individuelle Vorgespräche und flexible Testformate tragen

wesentlich dazu bei, Barrieren abzubauen und eine faire Leistungsbeurteilung zu ermöglichen. Die dgp verfolgt dabei das Ziel, strukturelle Hürden systematisch zu identifizieren und gezielt abzubauen, um die Teilhabe aller Bewerbenden zu fördern.

Trotz bestehender Herausforderungen, insbesondere im Bereich figuraler Aufgaben, zeigt sich, dass durch kontinuierliche Weiterentwicklung und gezielte Maßnahmen eine

inklusive Testumgebung realisierbar ist. Damit leisten barrierefreie Online-Tests einen

wichtigen Beitrag zur Teilhabe und Gleichstellung im Bewerbungsverfahren.

Grenzen individueller Anpassungen zeigen sich dort, wo durch die Modifikation das Anforderungsprofil und damit das zugrunde liegende Konstrukt inhaltlich verändert wird.

Dieses Spannungsfeld lässt sich nur durch eine sorgfältige Einzelfallanalyse und eine

differenzierte Abstimmung mit dem Auftraggeber angemessen bearbeiten.

Das Literaturverzeichnis zum Beitrag finden Sie im aufgeführten Download-PDF.

Amelie Kleinmanns, M.Sc.

Psychologin

E-Mail: kleinmanns@dgp.de

Amelie Kleinmanns ist Mitarbeiterin der Stabsstelle Forschung und Entwicklung der Deutschen Gesellschaft für Personalwesen e. V. (dgp). Ihre Schwerpunkte sind die Entwicklung und Überprüfung von kognitiven Eignungstests, digitale Barrierefreiheit sowie die Entwicklung von Persönlichkeitsverfahren auf Basis bewährter statistischer Testmodelle.

Marcella Gaudino

Wissenschaftliche Hilfskraft

E-Mail: gaudino@dgp.de

Marcella Gaudino studiert im 6. Semester „Empirische Bildungsforschung und Pädagogische Psychologie“ an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und war 2024 im Rahmen eines Pflichtpraktikums ein halbes Jahr bei der Deutschen Gesellschaft für Personalwesen e. V. (dgp) in der Abteilung Forschung und Entwicklung beschäftigt, in der sie nun als wissenschaftliche Hilfskraft arbeitet.

Dr. Anna-Lena Jobmann

Diplom-Psychologin

E-Mail: jobmann@dgp.de

Dr. Anna-Lena Jobmann ist Mitarbeiterin der Stabsstelle Forschung und Entwicklung der dgp e. V. Ihre Schwerpunkte sind die Entwicklung und Überprüfung von kognitiven Eignungstests auf Basis bewährter statistischer Testmodelle, inklusive adaptiven Testens, Messung sozialer Kompetenzen und Fähigkeiten sowie Fairness von Eignungstests.