Autor: Johannes Fesefeldt

Ein Beitrag der dgp informationen – das Download-PDF finden Sie am Ende des Artikels.

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt im Personalwesen an

Bedeutung, doch die Umsetzung erfolgt langsamer als erwartet.

Der Beitrag fasst aktuelle Studien zusammen, zeigt Stärken im

Recruiting und in der Automatisierung administrativer Prozesse,

aber auch geringe Reifegrade, Kompetenzlücken sowie rechtliche

und ethische Risiken. Er plädiert für eine bewusste KI-Strategie,

die technologische, organisatorische und psychologische Aspekte

integriert, um Potenziale verantwortungsvoll zu nutzen.

Einleitung

Seit etwa 2018 rückt das Thema „Künstliche Intelligenz“ (KI) zunehmend in den Fokus der Personalarbeit. Viele Fachleute sagten eine tiefgreifende Transformation voraus. Die Umsetzung verläuft jedoch langsamer und differenzierter, als es der Hype erwarten ließ. KI ist eine Querschnittstechnologie, deren zentrale Methoden Big Data, Machine Learning und Deep Learning es ermöglichen, große Datenmengen zu analysieren, Muster zu erkennen und daraus Entscheidungen abzuleiten. Während es zahllose Definitionen von KI gibt, stammt eine pragmatische Variante von der Informatikerin Elaine Rich (1983):

„Künstliche Intelligenz ist die Kunst, Computer dazu zu bringen, Dinge besser zu machen, die momentan Menschen besser machen.“

Somit betrifft KI auch im Personalwesen grundsätzlich alle Funktionen: Im Recruiting unterstützt sie bei der Suche nach und Auswahl von Bewerber*innen, in der Personalentwicklung bei personalisierten Lernangeboten und in der Planung bei der Analyse von Stimmungen oder Fluktuationsrisiken. Menschliches Denken wird KI jedoch auf absehbare Zeit nicht ersetzen. Auch ist der „KI-Reifegrad“ im deutschen Personalwesen allgemein noch gering. Ich möchte in diesem Beitrag den aktuellen Zustand der KI-Transformation im (deutschen) Personalwesen beschreiben, indem ich allgemeine Stärken und Schwächen identifiziere, die dabei helfen können, eine KI-Strategie zu formulieren. Auf Basis dieser Strategien können Potenziale erkannt, konkrete Ziele definiert und die ethische sowie rechtliche Dimension von KI angemessen berücksichtigt werden.

Methodik und Quellen

Mittels Literaturrecherche habe ich zehn Studien und Fachartikel zur Auswertung ausgewählt. Als Kriterien zur Einbeziehung dienten der regionale Fokus (vorzugsweise Deutschland oder DACH), der Branchenfokus (vorzugsweise Personalwesen), ein großer Umfang hinsichtlich der befragten Personen und erfassten KI-Themen, empirische Methodik (Umfragen, Interviews und systematische Literaturanalysen) sowie der Zeitraum der Untersuchung: nicht älter als 2023. Aus den Quellen habe ich allgemeine Stärken und Schwächen der derzeitigen Umsetzung von KI im Personalwesen abgeleitet. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die so ausgewählten Quellen und ist im Download-PDF (siehe Ende dieses Beitrags) einsehbar.

Stärken von KI im Personalwesen

Große Erwartungen

BeIn Deutschland hat inzwischen ein „KI-Ökosystem“ Gestalt angenommen. KI-Apps, wie z.B. das bekannte ChatGPT von OpenAI (das etwa auch hinter dem Microsoft Copilot steckt) können inzwischen „aus dem Regal gekauft“ werden und lassen sich dann mit

unternehmenseigenen Daten weitertrainieren (Lufthansa Industry Solutions; CIO; CSO;

Computerwoche, 2023). Per weltweiter und branchenübergreifender Befragung geben

ca. 60% der Personalverantwortlichen an, dass die Budgets für das Thema KI steigen

(Randstad, 2024). Beinahe alle Unternehmen in Deutschland scheinen inzwischen ein KI-

Budget etabliert zu haben und gehen ebenfalls von Steigerungen aus (Lufthansa Industry Solutions; CIO; CSO; Computerwoche, 2023).

Etwa 10% aller Arbeitgeber in Deutschland können als „Early Adopter“ gelten, die KI bereits umfassend einsetzen, und etwa 30% als „aktuelle Anwender“, die KI bereits teilweise einsetzen. Knapp 25% der Unternehmen planen, KI innerhalb der nächsten 12 Monate einzusetzen, sodass sich insgesamt über 60% der Arbeitgeber mehr oder weniger intensiv mit den Potenzialen von KI beschäftigen. Weniger als 5% lehnen die Nutzung von KI in den nächsten drei Jahren grundsätzlich ab (ManpowerGroup, 2025).

Die Nutzung von Open Source ist dabei sehr beliebt, d.h. der Quellcode der KI ist öffentlich einsehbar und darf genutzt, verändert und weiterverbreitet werden. Auch greifen Unternehmen immer stärker auf KI-Plattformen zurück, die diverse Apps für einen Anwendungsbereich bündeln, z.B. Telekom AI-Foundation Services. So gut wie kein Unternehmen verzichtet beim Thema KI auf externe Beratung, wobei vor allem die Zusammenarbeit mit Softwarefirmen, IT-Management-Providern oder IT-Systemhäusern üblich ist, nicht aber die Beauftragung von IT-Beratungsfirmen – vermutlich z.B. aus Kostengründen, aber auch aus dem Wunsch heraus, eine langfristige Betreuung und Wartung zu erhalten (Lufthansa Industry Solutions; CIO; CSO; Computerwoche, 2023 und BPM & Kienbaum, 2024).

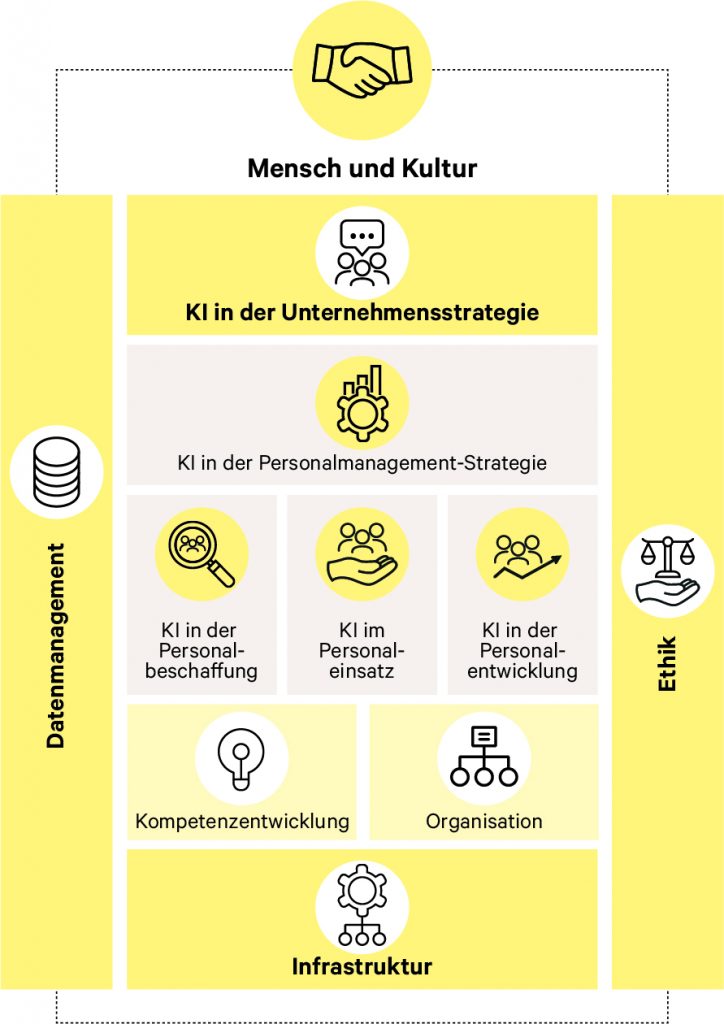

Der Reifegrad der KI-Umsetzung im Unternehmen lässt sich auch mithilfe eines „KI-Reifegradmodells“ bestimmen. Ende 2024 veröffentlichte die Hochschule Bielefeld (HSBI) das wohl erste wissenschaftliche Reifegradmodell für KI im Personalwesen. Als grundlegende Dimensionen postuliert es – siehe Abbildung 1 – „Menschen und Kultur, „Infrastruktur“, „Datenmanagement“ und „Ethik“. Weiterführende Dimensionen heißen z.B. „KI in der Personalstrategie“ oder „Kompetenzentwicklung“ (Hochschule Bielefeld, 2024).

Abb. 1: Überblick der relevanten Faktoren zur Bestimmung des “KI-Reifegrades“ (Quelle: Grafik angelehnt an Denkfabrik Digitalisierte Arbeitswelt, 2023)

Der Einsatz von KI im Personalbereich verspricht vor allem deutliche Verbesserungen in den Bereichen Effizienz, Produktqualität und Produktentwicklung. Gerade in der Software- Produktentwicklung wird von KI wegen der Stärken im Coding ein hoher Nutzen erwartet (ifo-Institut, 2023). Aber auch auf strategischer Ebene wird ein wachsender Einfluss von KI erwartet, etwa bei der Entscheidungsfindung, der Personalplanung oder auch bei der Personalentwicklung. Besonders Führungskräfte zeigen hier hohe Zustimmungswerte, die bei einzelnen Themen bis zu 80 % reichen (Randstad, 2023). Wichtig ist dabei zu beachten, dass nicht jeder automatisierte Prozess automatisch ein KI-Prozess ist. Dennoch lässt sich KI leichter in bestehende Automatisierungen integrieren (Randstad, 2023). Darüber hinaus wird KI teils auch als Chance gesehen, Diversität und Inklusion besser zu fördern – auch wenn bislang unklar bleibt, wie dies konkret umgesetzt werden kann (ifo-Institut, 2023).

In der DACH-Region und damit auch in Deutschland rechnen Fach- und Führungskräfte aus allen Branchen mit deutlichen „Substitutionseffekten“. Ca. 60% nehmen an, dass Routinetätigkeiten und einfache Analyseaufgaben zunehmend von KI übernommen werden. Damit einhergehend rechnen über 60% mit einer Zunahme der Zahl von Stellen mit höheren Qualifikationsanforderungen. Etwa genauso viele Befragte erwarten zudem einen „Polarisierungseffekt“, d.h. eine steigende Nachfrage sowohl nach niedrig als auch nach hoch qualifizierter Arbeit. Auffällig ist jedoch, dass die genannten Erwartungen bei Führungskräften deutlich ausgeprägter sind (Hays, 2025). Dem Personalwesen käme offenbar eine besondere Verantwortung zu: Es sollte den Wandel durch KI nicht nur mitgestalten, sondern auch psychologisch begleiten (Hochschule Bielefeld, 2024).

Pionierfelder Recruiting und Prozesse

Im Recruiting (im Sinne der Suche bis zur Auswahl von Personal) zeichnet sich die KI-Transformation mit Abstand am deutlichsten ab (BPM & Kienbaum, 2024). KI wird bereits von vielen Unternehmen für die Bewerber*innen-Suche, zur Verbesserung von Vorauswahlen und sogar zur Bewertung von Interviews und anderen Assessment-Elementen genutzt. Häufig erwähnt und auch eingesetzt wird z.B. die videobasierte App HireVue. Weltweit und branchenübergreifend nutzen nun bereits über 25% aller Unternehmen irgendeine Form von KI im Recruiting (Randstad, 2024). In Deutschland könnten es einer aktuellen Umfrage nach über 40% der Unternehmen sein, zu bedenken ist dabei aber, dass jede Studie den Begriff der KI unterschiedlich weit fasst. Das Gesamtbild der betrachteten Quellen lässt eher darauf schließen, dass der KI-Nutzungsgrad von Personalabteilungen zum Recruiting zwischen 20% und 30% liegt (vgl. ManpowerGroup, 2025).

Interessanterweise glauben fast 80% der Personalverantwortlichen, dass KI dabei helfen könnte, die Voreingenommenheit (Bias) bei der Einschätzung von Bewerber*innen zu reduzieren. Das überrascht, da Bias gemeinhin als einer der größten Schwachpunkte von KI angesehen wird und technisch schwer zu kontrollieren ist (Randstad, 2024). Bias bezeichnet die Tendenz von KI-Systemen, verzerrte oder einseitige Ergebnisse zu liefern –

besonders dann, wenn dadurch bestimmte Gruppen benachteiligt werden. Solche Vorurteile entstehen durch fehlerhafte Trainingsdaten und können gesellschaftliche Stereotype verstärken.

Allerdings halten es nur etwa 30% der deutschen Arbeitgeber für angemessen, wenn Bewerber*innen KI im Bewerbungsprozess verwenden, etwa um Unternehmensinformationen zu finden oder sich auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten. Noch geringer fällt mit ca. 20% die Akzeptanz dafür aus, dass sich Bewerber*innen Hilfe von KI holen, um in einem Einstellungstest gestellte Probleme zu lösen. Das gilt auch für KI-generierte Antworten in Interviews. Etwa 15% der Arbeitgeber sind gar kategorisch gegen jede Nutzung von KI im Bewerbungsprozess (ManpowerGroup, 2025). Zur Kommunikation im Recruiting, aber auch darüber hinaus, sind Chatbots verbreitet. Beispielweise kann der Chatbot Mya Fragen von Interessent*innen

zur ausgeschriebenen Position beantworten. Noch weiter gehen sogenannte Service-Portale, die weitere Funktionen integrieren, wie z.B. automatisierte Dokumentenerstellung

oder personalisierte Schulungsempfehlungen (ifo-Institut, 2023 und Weizenbauminstitut, 2024). Auch Stellen-Beschreibungen, -Anzeigen und auch -Werbung werden inzwi-

schen häufig mithilfe von KI erstellt und im Internet platziert (Randstad, 2024).

Der Einsatz von KI zur Erstellung neuer, kreativer Inhalte, sog. Generative AI (GenAI), ist

im deutschen Personalwesen schon recht verbreitet. Im Allgemeinen zählen dazu KIs

zur Text-, Bild-, Audio- oder Codegenerierung (Weizenbauminstitut, 2024). Auch die großen Sprachmodelle wie GPT oder Gemini von Google sind dank ihrer generativen Fähigkeiten darunter zu rechnen. Mehr als 50% der deutschen Unternehmen geben an, Experimente mit GenAI durchzuführen und fast ebenso viele planen den Einsatz von GenAI.

Aber von den wenigen Befragten, die schon irgendeine Form von GenAI-Projekt umgesetzt haben, wird kein großer Einfluss der Gen-AI auf die Personalarbeit berichtet. Zudem geben fast 70% an, dass ihrer HR-Abteilung die erforderlichen Kompetenzen entweder weitgehend fehlen oder diese gar nicht vorhanden wären (BPM & Kienbaum, 2024).

Angeblich planen viele Unternehmen in Deutschland, generative KI gezielt zur Automatisierung administrativer Prozesse einzusetzen – etwa zur Erstellung von Vertragsentwürfen oder zur Personalbewertung (Weizenbauminstitut, 2024). Die Automatisierung von Prozessen durch KI gilt als eines der zentralen Anwendungsfelder, insbesondere bei Routineaufgaben wie der Verwaltung von Verträgen, Gehältern oder Benefits. Über 50% der DACH-Unternehmen nutzen KI zur Prozessautomatisierung – Tendenz steigend (Lufthansa Industry Solutions; CIO; CSO; Computerwoche, 2023).

In vielen Personalabteilungen im Einsatz sind Business-Intelligence-Tools, wie z.B. Red Hat oder Tableau zur automatisierten Berichtserstellung oder die Plattform Zapier, die verschiedene Webanwendungen (etwa E-Mail oder Kundendatenverwaltung) verbindet. Auch Übersetzer wie DeepL oder Bildbearbeitungsprogramme wie Midjourney werden immer beliebter (ifo-Institut, 2023).

Ganzheitliche Lösungen bieten sog. Plattformen wie Phenom, Eightfold oder Gloat. Beispielweise eignet sich Eightfold zur Fähigkeits- und Potenzialanalyse, während Gloat einen „Marktplatz“ zur Verfügung stellt, der Mitarbeitende vernetzt und ihnen passende Projekte, Rollen und Lernchancen vorschlägt. Phenom enthält spezialisierte KI-Agenten, die bei verschiedensten Personalaufgaben unterstützen können (Randstad, 2024).

Während also die KI-gestützte Prozessautomatisierung bereits Normalität ist, lassen sich auch im Recruiting schon zumindest einige deutliche Ansätze erkennen. Hinzu kommt: Die meisten der Unternehmen, die noch keinerlei KI im Recruiting eingeführt haben, planen dies (BPM & Kienbaum, 2024).

Personalentwicklung und -bindung

Die wichtigsten Personal-Trends in der DACH-Region bleiben laut Umfrage von Hays die Personalbindung und Personalgewinnung mit ca. 50% bzw. 40% Nennung (Hays, 2025).

Welt- und branchenübergreifend würden etwa zwei Drittel der Mitarbeiter*innen gern in einer von KI geprägten Arbeitsumgebung arbeiten. Bei den Führungskräften herrscht Einigkeit, dass KI für die Personalbindung „essenziell“ ist (Randstad, 2024). Die von KI ausgehenden Attraktivitäts- und Bindungswirkungen werden aber noch nicht wirklich ausgenutzt. Statt strategischen Entwicklungskonzepten zur „KI-Kompetenz“ dominieren „ad hoc“ Weiterbildungen, die von den Führungskräften oder Fachbereichen angestoßen werden (Randstad, 2024 und Hays, 2025). Während über 40% der deutschen Arbeitgeber angeben, KI im Onboarding und Training zu nutzen, wirkt diese Zahl zu optimistisch und fällt im Personalwesen als solchem vermutlich deutlich geringer aus (ManpowerGroup, 2025). Immerhin haben etwa 50% der Personalabteilungen in Deutschland bereits Arbeits-oder Expert*innengruppen zum Thema KI oder bieten Fortbildungen an. Teilweise existieren auch Kontrollen, Schulungen oder Audits zu den Themen Bias, Dirty Data oder Black Box, die über die Gefahren und Intransparenz von KI-Algorithmen und -Datensätzen informieren (ifo-Institut, 2023).

„KI-Kompetenz“ impliziert dabei nicht nur das Erlernen neuer, sondern auch den Wegfall alter Aufgaben. Ca. 25% der befragten Personaler*innen aus der DACH-Region (überwiegend Führungskräfte) geben an, dass auf KI zielende „Upskilling“-Maßnahmen in ihrem Unternehmen umgesetzt werden (im Vergleich zu 20% „Reskilling“ und nur 10% „Deskilling“). Gerade das Deskilling verlangt jedoch eine enge, wertschätzende und den er-lebten Selbstwert erhaltende Begleitung durch das Personalwesen (Hays, 2025). Die

Personalentwicklung sollte sich aber nicht nur auf „harte“ Kompetenzen, wie z.B. Data

Literacy (Wissen über Daten und ihre Verarbeitung), Prompting (Steuerung von Modellen wie ChatGPT und Ko.) oder Coding (Entwicklung), konzentrieren.

Stattdessen erscheinen eine Reihe von „weichen“ Kompetenzen wichtig, um auch jenseits der IT-Abteilung erfolgreich mit KI umzugehen. Dazu gehören beispielsweise „Kritisches Denken“, „Anpassungsfähigkeit“, „Empathie“, „Kollaboration“ und „Kommunikation“, aber auch neue „Kernkompetenzen“ wie z.B. Kreativität, Problemlösungsfähigkeit,

emotionale Intelligenz oder Motivation (Randstad, 2024 und Deloitte, 2025). Ergänzend geben über 50% der weltweit befragten Führungskräfte an, es komme darauf an, das

„Denken“ im Verbund mit KI weiterzubilden. Zudem wird eine „AI Fluency“ genannt, die es

prinzipiell allen Mitarbeiter*innen erlauben würde, einer KI eigene Kompetenzen anzutrainieren bzw. diese an sie zu übertragen (Deloitte, 2025).

Obwohl konkrete KI-Methoden für die Personalentwicklung in den Quellen nur am Rande behandelt werden, zeigen sich einige konkrete Beispiele: Über 60 % der befragten Personalverantwortlichen investieren in sogenannte Talent-Mobility-Technologien, bei denen KI Jobchancen, Lernpfade und Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen versucht (Randstad, 2024). Weitere Einsatzfelder sind Kompetenzdatenbanken, Matching-Tools zur Stellensuche für Bewerber*innen sowie konversationsfähige Chatbots (Randstad, 2024 und Deloitte, 2025). Auch zum Feedback und Coaching – wie etwa bei Amazon – wird KI zunehmend eingesetzt (Randstad, 2024). Darüber hinaus wird KI zur Analyse von Stellenprofilen, Lebensläufen und externen Datenquellen genutzt, um Kompetenzmodelle zu erstellen (Deloitte, 2025). Erste Anwendungen von generativer KI (GenAI) sind ebenfalls erkennbar – etwa im Onboarding oder im Performance Management (ifo-Institut, 2023 und BPM & Kienbaum, 2024).

Schwächen von KI im Personalwesen

Enttäuschung und geringer Reifegrad

Weltweit und auch in Deutschland scheinen etwa 30% der Unternehmen zumindest frühe Formen von KI in Betrieb zu haben (Randstad, 2024 und BPM & Kienbaum, 2024). Doch in Deutschland gehört das Personalwesen nicht einmal zu den Top 5 Einsatzbereichen von KI, wobei die Nummer Eins natürlich die IT ist (Lufthansa Industry Solutions; CIO; CSO; Computerwoche, 2023). Beispielweise nutzen nur etwa 10% der Personalabteilungen aus der DACH-Region KI im „Regelbetrieb“, und noch weniger experimentieren mit KI. Ihr Potenzial für Themen wie Leistungsmanagement (etwa für Zielvereinbarungen oder Potenzialförderung) und Personalentwicklung (etwa Fortbildungsplanung oder Karriereplanung) wird von über 30% als niedrig eingeschätzt. Sogar über 80% der Personalabteilungen in Deutschland meinen, KI sei auch in den nächsten fünf Jahren irrelevant für die Personalplanung. Und etwa ein Drittel deutscher Personalabteilungen geben an, kein Vertrauen in KI zu haben (ifo-Institut, 2023).

Etwa 60% der befragten Spitzenführungskräfte von Fortune 500-Unternehmen sehen keinen Nutzen in KI-Projekten (BPM & Kienbaum, 2024). Gerade Eigenentwicklungen scheinen schnell zu kompliziert und zu teuer zu werden. Betriebsinterne Entwicklungen rechnen sich oftmals nicht, auch weil die Datenbasis für die KI-Entwicklung nicht ausreichend ist (Weizenbauminstitut, 2024). Mangelnde Kenntnis des Marktes, bestehender Konkurrenzprodukte, eigener Produkte sowie von Kundenbedarfen sind typische Risiken bei der KI-Produktentwicklung und -vermarktung in der DACH-Region (Lufthansa Industry Solutions; CIO; CSO; Computerwoche, 2023). Speziell GenAI spielt eine untergeordnete Rolle und wird z.B. nur von wenigen Unternehmen in der DACH-Region genutzt, welche zudem angeben, dass sich die Personalarbeit durch die GenAI nur wenig geändert habe (BPM & Kienbaum, 2024). Außerdem scheitern vor allem GenAI-Projekte häufig, und zwar besonders als Produkte für andere Unternehmen (B2B). Für alle Formen von KI-Projekten typisch ist hingegen eine zu geringe Orientierung am strategischen Mehrwert und stattdessen zu viel Orientierung am technischen „Wie?“.

Als technische Hürden der KI-Transformation zeigen sich bei den Chatbots vor allem mangelnde Dialogfähigkeit und unpraktische Benutzungsoberflächen (Stanford, 2024). Aber auch die grundsätzlichen Probleme mit Bias, Dirty Data und Black Box hemmen den KI-Fortschritt. Dass zum Beispiel bisher nur ca. 30% deutscher Personalabteilungen interne Richtlinien zum Umgang mit KI formuliert haben und etwa genauso viele befragte Personalverantwortliche KI misstrauen, zeigt einen deutlichen Mangel der Adressierung dieser Probleme an (ifo-Institut, 2023).

Kompetenzlücken, Überforderung und Ängste

Auf internationaler, branchenübergreifender Ebene geben über 50% der befragten Geschäftsbereich- und Personalverantwortlichen an, dass Berufseinsteiger*innen unzureichend für das Thema KI qualifiziert seien. Dabei soll KI gerade diejenigen Routineaufgaben ersetzen, die besonders zum Einstieg geeignet sind. Nicht nur Einsteiger*innen fragen sich zudem, was wäre, wenn KI Schritt für Schritt sämtliche anspruchsvollen Aufgaben „wegschnappt“. Andererseits würden etwa 70% der befragten Arbeitnehmer*innen gern in einer von KI geprägten Arbeitsumgebung arbeiten. Offenbar gelingt es den Unternehmen allgemein aber noch nicht, passende Personalkonzepte umzusetzen, sodass über 70% der Führungskräfte angeben, dass hier „neue Wege“ gefunden werden müssen (Deloitte, 2025). Auch in der DACH-Region (also auch in Deutschland) lässt sich ein Mangel an Innovationen bezüglich der Ausrichtung der Personalentwicklung auf KI erkennen (Hays, 2025). Passend dazu fühlen sich etwa 70% aller Mitarbeiter*innen im Personalwesen Deutschlands nicht ausreichend auf die erwarteten Veränderungen durch KI vorbereitet (BPM & Kienbaum, 2024).

Im Einzelnen erzeugen das Gefühl mangelnden Wissens um „rechtliche Anforderungen“ und um mangelnde „technische Expertise“ Unsicherheit (Deloitte, 2025). Bis zu 50% der Mitarbeiter*innen im Personalwesen Deutschlands geben sogar an, „Angst“ und

„Überforderung“ zu erleben (Hays, 2025).

Einer Umfrage unter Beschäftigten in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada zufolge befürchten ca. 60% eine persönliche Überlastung infolge der Umstellung und Umschulung auf KI-geprägte Arbeitsprozesse. Gleichzeitig berichten weltweit etwa 70% der Führungskräfte von Zeitmangel zur Umsetzung einer adäquaten Personalentwicklung und beklagen dabei auch eine Verschlechterung ihrer mentalen Gesundheit infolge des

Veränderungsdrucks (Deloitte, 2025).

Im deutschen Personalwesen nennen 50% der Führungskräfte als größte Hürde den

Zeitaufwand und ca. 30% Widerstände auf Seiten der Mitarbeiterinnen (Hays, 2025). Fehlendes IT-Fachpersonal und der Wettbewerb um diese Fachkräfte, welche die Arbeitsprozesse digitalisieren sollen, erzeugen auch hierzulande (weiterhin) Stress (ifo-Institut, 2023 und Weizenbauminstitut, 2024).

Wiederum weltweit sind sich etwa 80% der Personalverantwortlichen einig, dass KI zum Arbeitsplatzverlust „von vielen Mitarbeiter*innen“ führen wird (Randstad, 2024). Das Thema Arbeitsplatzverlust ist aber auch in Deutschland ein „Elefant im Raum“, der in den Antworten der Befragten immer wieder hindurchschimmert (Lufthansa Industry Solutions; CIO; CSO; Computerwoche, 2023). Ein Extrembeispiel ist „Digital Doug“ – eine KI-App, in der das Erfahrungswissen eines pensionierten Experten aus der Autoindustrie eingespeist wurde und die seither als Wissensquelle und Coach eingesetzt wird (Deloitte, 2025).

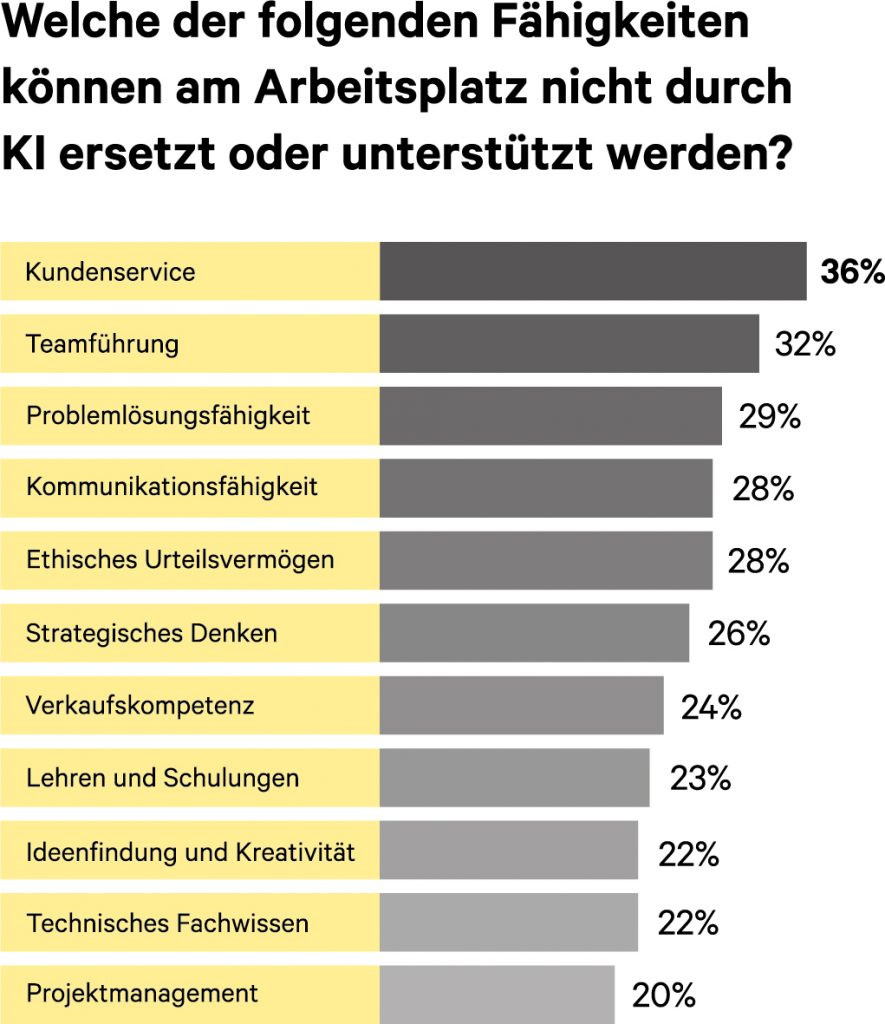

Auch die Entwertung der eigenen Arbeit ist eine verbreitete Befürchtung: Weltweit äußern etwa 30% der Personalverantwortlichen, dass KI zu einer „Depersonalisierung“ führen

kann, in der menschliche Interaktion, Empathie und Kooperation untergehen (Randstad,

2024). Andererseits geben in einer aktuellen Umfrage jeweils mindestens 25% der deutschen Arbeitgeber an, dass „Kundenservice“, „Teamführung“, „Problemlösungskompetenz“, „Kommunikationsfähigkeiten“, „ethisches

Urteilsvermögen“ und „strategisches Denken“ durch KI weder ersetzt noch unterstützt

werden könnten. Im Umkehrschluss halten dann aber 75% der deutschen Arbeitgeber

zumindest eine KI-Unterstützung dieser Fähigkeiten für möglich (ManpowerGroup,

2025).

Abbildung 2: Fähigkeiten von Arbeitnehmenden, die laut Arbeitgebern in Deutschland nicht durch KI unterstützt oder ersetzt werden können (Quelle: ManpowerGroup, 2025)

In vielen deutschen Unternehmen zeigt sich außerdem ein Zwei-Geschwindigkeiten-Phänomen: Das Management ist oft weit voraus, während Fachbereiche, Betriebsrat und Mitarbeitende unzureichend eingebunden sind. Dies führt zu unterschiedlichen Einschätzungen über Nutzen, Datenschutz und Praktikabilität von KI. Besonders konfliktträchtig ist eine geringe Beteiligung des Betriebsrats – vor allem bei Datenschutz und Leistungskontrolle. Nur rund 20 % der Unternehmen haben überhaupt eine Betriebsvereinbarung zu KI (Weizenbauminstitut, 2024).

Sorge um ethische und rechtliche Verstöße

Auch, wenn einige Unternehmen bereits Richtlinien für den Umgang mit KI erstellt haben und teilweise Maßnahmen wie Schulungen, Kontrollen, Audits (etc.) existieren, ist es in der Regel so, dass der Einsatz von KI – auch in Deutschland – gleichsam in einer Grauzone stattfindet (ifo-Institut, 2023 und Lufthansa Industry Solutions; CIO; CSO; Computerwoche, 2023). Unternehmen aus der DACH-Region berichten, dass sie das Risiko von Verstößen gegen die seit 2018 verbindliche europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als „hoch“ einschätzen (Lufthansa Industry Solutions; CIO; CSO; Computerwoche, 2023). Mit 40% der Nennungen ragt die Sorge um Verstöße gegen den Datenschutz und andere Vorschriften unter den verschiedenen Bedenken deutscher Arbeitgeber beim Thema KI deutlich heraus (ManpowerGroup, 2025). Die Veränderlichkeit, Unverständlichkeit und Ambivalenz der geltenden Datenschutzgesetze spielen neben ihren bürokratischen Aspekten eine hemmende Rolle bei der KI-Transformation. Aber auch IT-Sicherheitsrisiken, z.B. durch unsichere Schnittstellen zu Software (APIs), Datenlecks oder Hacking, sind ein Thema für die Unternehmen in Deutschland (Weizenbauminstitut, 2024).

Während die DSGVO hohe Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten, an Transparenz und Datensicherheit stellt und sogar eine „Datenschutzfolgeabschätzung“ einfordert, bezieht sich der EU-AI-ACT direkt auf die Funktionsweise und Anwendung von KI. Auch hier wird das Risiko von Verstößen allgemein als hoch eingeschätzt

(Lufthansa Industry Solutions; CIO; CSO; Computerwoche, 2023). Der EU-AI-ACT

schreibt unter anderem eine Risiko-Einstufung jedes KI-Systems vor. Ein KI-gestütztes Bewerbungsverfahren würde dabei in die Klasse „hohes Risiko“ fallen und unter anderem eine detaillierte Dokumentation und die Kontrolle durch einen Menschen erfordern.

Der Einsatz von KI aus der nächsten Klasse – „unannehmbares Risiko“ – ist seit Februar

2025 verboten. Verstöße gegen den AI-ACT können Bußgelder von bis zu 35 Mio. Euro nach sich ziehen. Trotzdem geben über 60% der befragten DACH-Unternehmen an, dass

es bei ihnen KI-Projekte der Kategorien „hohes Risiko“ oder „unannehmbares Risiko“

gäbe (Lufthansa Industry Solutions; CIO; CSO; Computerwoche, 2023).

Wenn KI mit gesellschaftlichen Vorurteilen trainiert wird und im weiteren Verlauf damit operiert und (mit-)entscheidet, leiden nicht nur die erlebte Gerechtigkeit und Akzeptanz von KI, sondern wird KI gleichsam zum Verstärker ungerechter Verhältnisse. Gleichzeitig geben weltweit und branchenübergreifend fast 50% der befragten Angestellten aus den Generationen Y und Z (nach 1981 geboren) an, kein Jobangebot von einem Arbeitgeber annehmen zu wollen, der nicht wenigstens versucht, divers zu sein (Randstad, 2024). Die steigende „Konvergenz“ zwischen Mensch und Maschine könnte auch dazu führen, dass beispielsweise Leistungsbewertungen (noch) weniger objektiv würden. Es wäre zunehmend unklar, welche Beiträge und Ergebnisse genuin menschliche Leistungen

darstellen. Daher hegen weltweit etwa 50% der Führungskräfte die Befürchtung, es könne hier zukünftig unfair zugehen – auch finanziell (Deloitte, 2025).

Fazit

Das Personalwesen in Deutschland zeigt durchaus Dynamik und Offenheit gegenüber dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Trotzdem fällt der KI-Reifegrad im innerdeutschen Branchenvergleich und auch im Vergleich zum HR in vielen anderen Ländern eher gering aus. Heraus ragt der Bereich Recruiting, in dem KI-Anwendungen bereits zur Suche und Vorauswahl von Bewerber*innen und zur Interviewbewertung eingesetzt werden. Auch die Prozessautomatisierung mithilfe von KI ist schon verbreitet – etwa bei der Vertragsverwaltung oder Gehaltsabrechnung. Als strategisches Instrument, etwa zur Personalplanung oder Personalentwicklung, wird KI noch kaum genutzt. Gerade bei der Personalentwicklung mangelt es an überzeugenden Konzepten, obwohl hier eine zentrale Herausforderung liegt. Trotzdem sind einzelne Schulungen oder Arbeitsgruppen zum Thema KI in vielen Betrieben schon üblich. Neben technischen Fähigkeiten wie „Data Literacy“ oder „Prompting“ könnten auch „weiche“ Kompetenzen wie Empathie, Kreativität und kritisches Denken an Bedeutung gewinnen (perspektivisch bis hin zu einer quasi symbiotischen Zusammenarbeit mit KI).

Als hemmend wirken Misstrauen, Unsicherheit und erlebte Überforderung, bis hin zur Angst vor der Entwertung der Arbeit oder dem Verlust des Arbeitsplatzes. Auch die Führungskräfte, welche die KI-Transformation mehrheitlich begrüßen, stehen unter Druck und sorgen sich um eine persönliche Überlastung. Technische Schwächen, fehlende Daten oder mangelnde Datenqualität, mangelnde Fach- und Marktkenntnis und ausufernde Eigenentwicklungen bremsen die Transformation zusätzlich.

Doch vor allem die ethischen und rechtlichen Risiken von KI-Systemen wurden bisher zu wenig mit Lösungen adressiert. Datenschutzverletzungen und Diskriminierung aufgrund von Dirty Data, Black Box und Bias, aber auch aufgrund von IT-Sicherheitslücken, werden zurecht als große Gefahren von KI wahrgenommen. Mit dem EU-AI-ACT gibt es nun allerdings eine rechtsverbindliche Hilfestellung, um Nutzen und Risiken eines KI-Systems abzuwägen. Um bei der Umsetzung „zwei Geschwindigkeiten“ zu vermeiden, ist es geboten, die Beschäftigten und (sofern vorhanden) den Betriebsrat aktiv in die KI-Transformation einzubinden. Der Wandel muss vom Personalwesen nicht nur personalentwicklerisch, sondern auch psychologisch gestaltet und begleitet

werden.

Dieser Beitrag soll Organisationen aus dem Personalwesen helfen, ihren Status quo der KI-Transformation zu bestimmen. Auf den so erkannten Stärken und Schwächen können sie strategische Ziele und Maßnahmen aufsetzen, sodass eine KI-Strategie entsteht. Aus dieser lassen sich dann z.B. auch Personalentwicklungsbedarfe ableiten. Verfügbare Daten, Machbarkeit und der kurz- bis mittelfristige Nutzen sind dabei zentrale Kriterien.

Das Literaturverzeichnis zum Beitrag finden Sie im aufgeführten Download-PDF.

Johannes Fesefeldt

Diplom-Psychologe

E-Mail: fesefeldt@dgp.de

Johannes Fesefeldt ist am Standort Berlin als Psychologe tätig. Seine

Schwerpunkte liegen in der Personalauswahl und der Personalentwicklung. Dazu gehört die Konzeption und Moderation von Assessment-Centern für

Fach- und Führungspositionen im öffentlichen Dienst sowie Trainingsseminare, etwa zu den Themen Kommunikation, Rhetorik oder Resilienz. Seit einigen

Jahren beschäftigt er sich zudem mit den Potenzialen von künstlicher Intelligenz für das Personalwesen, vor allem im Hinblick auf KI zur

Verarbeitung natürlicher Sprache.